近年来,随着我国经济社会的快速发展和人口结构的变化,育龄妇女的总和生育率(Total Fertility Rate, TFR)持续处于较低水平,这一现象引起了社会各界的广泛关注,总和生育率是指一个妇女在育龄期间(通常为15-49岁)可能生育的子女总数,是衡量一个国家或地区生育水平的重要指标,我国作为世界上人口最多的国家,其生育率的变化不仅关乎国家长远发展,也对全球经济格局产生深远影响,本文旨在探讨我国育龄妇女总和生育率处于较低水平的现状、可能带来的影响以及应对策略。

一、我国育龄妇女总和生育率的现状

自20世纪70年代实施计划生育政策以来,我国的人口增长得到有效控制,总和生育率从1970年的5.8迅速下降至90年代初的2.0左右,进入21世纪,随着“单独二孩”、“全面二孩”乃至“全面三孩”政策的相继出台,虽然政策层面放宽了生育限制,但总和生育率并未出现显著反弹,反而继续走低,根据国家统计局及相关研究机构的数据,近年来我国的总和生育率已低于1.5,远低于维持代际更替所需的2.1水平,表明我国正面临低生育率的挑战。

这一现状的形成,是多重因素共同作用的结果,经济社会的快速发展提升了女性的社会地位和受教育程度,使得越来越多的女性选择晚婚晚育甚至不生育,以追求个人职业发展和自我实现;高昂的育儿成本、住房压力、教育资源分配不均等问题,也让许多家庭对生育持谨慎态度,随着医疗技术的进步和人口老龄化的加剧,人们的生育观念也在悄然变化,从传统的“多子多福”转向更加注重生活质量和个人幸福。

二、低生育率带来的影响

1、人口老龄化加剧:低生育率直接导致出生人口减少,而老年人口比例相对增加,加速了人口老龄化的进程,这不仅增加了社会保障体系的压力,还可能影响经济增长潜力,因为劳动力供给减少会限制生产率的提升。

2、经济增长放缓:劳动力是经济增长的重要要素之一,长期低生育率可能导致劳动力市场紧缩,企业用工成本上升,进而影响投资和消费,减缓经济增长速度。

3、消费结构变化:随着老年人口的增加,消费市场将更加注重健康、养老等服务,而传统的婴幼儿用品、教育服务等需求可能会减少,这对相关产业构成挑战。

4、社会结构变化:低生育率可能导致家庭规模缩小,传统的大家庭结构逐渐解体,家庭养老功能弱化,需要更加完善的社会保障体系来支撑。

5、文化与社会心理影响:长期低生育率还可能影响社会的文化价值观和社会心理,如对个人主义的强调可能进一步削弱家庭观念,影响社会稳定和谐。

三、应对策略

面对低生育率的挑战,我国需要从政策、经济、社会、文化等多个层面综合施策,以促进人口长期均衡发展。

1、优化生育政策:虽然生育政策已逐步放宽,但应进一步考虑如何使政策更加灵活、包容,如提供税收减免、育儿补贴、延长产假等激励措施,减轻家庭生育和养育负担。

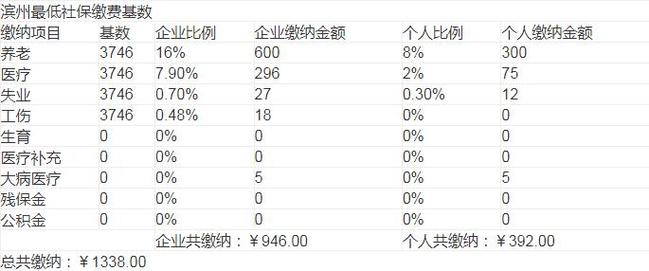

2、完善社会保障体系:建立健全覆盖全生命周期的社会保障体系,特别是加强养老服务和医疗保障,减轻家庭对老年照护的担忧,提高生育意愿。

3、降低育儿成本:通过政府补贴、企业支持、社区服务等手段,降低家庭在住房、教育、医疗等方面的支出,让育儿变得更加可负担。

4、促进性别平等:继续推动性别平等教育,消除职场性别歧视,为女性提供更好的职业发展机会和工作环境,同时加强父亲育儿假的推广,共同分担育儿责任。

5、加强生育文化建设:通过媒体宣传、公共教育等方式,倡导积极健康的生育观念,强调家庭价值和社会责任,营造有利于生育的社会氛围。

6、鼓励科技创新与产业升级:通过科技创新提高生产效率,减少对劳动力的依赖,同时推动产业结构升级,创造更多高质量就业岗位,吸引年轻人就业和定居。

我国育龄妇女总和生育率处于较低水平,是经济社会发展到一定阶段的必然产物,也是全球多国面临的共同挑战,面对这一现状,我们不能简单归咎于个人选择,而应从国家和社会层面出发,采取综合措施,既尊重个人生育自由,又保障国家人口安全和社会可持续发展,通过政策引导、社会保障、文化塑造等多方面的努力,逐步构建一个生育友好型社会,让每一个家庭都能在尊重与理解中做出最适合自己的选择,共同推动国家向着更加繁荣、和谐的方向发展。